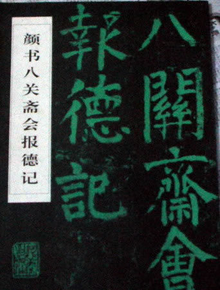

八关斋

唐玄宗天宝末年(756年),田神功当过县史,"安史之乱"发生时,他随叛将南德信、刘从谏围攻商丘。田神功却杀了南德信,赶走刘从谏,率将士归顺朝廷,解除睢阳(商丘)之围。田神功归顺后被封为鸿胪卿,后迁任徐州刺史,淄青节度使。唐代宗宝应元年(762年),叛军又攻,田神功再解睢阳之围。后来,田神功屡受朝中嘉奖,"安史之乱"平息第二年,田神功官拜汴宋节度使,后升为太子太师信都郡王。唐代宗大历七年(772年)四月,田神功得热疾,睢阳人便向官府建议,举行八关斋会为田神功祈福,以报其解救睢阳危难的恩德的事情。为记录这次活动,颜真卿应邀而来,撰文并亲笔书写了这篇文章。题为《有唐宋州八关斋会报德记》,刻于八面幢。此中书法艺术为中外书法爱好者所倾倒,是河南省第一批重点文物保护单位 。[1]

唐武宗会昌年间,武宗李炎下诏清除佛寺,石幢随开元寺而毁。当时,地方官吏因石幢巨大,不便搬动,便将碑文錾凿数处,就地掩埋于土中。唐宣宗大中五年(851年),宋州刺史崔倬找到残石幢,在前刺史唐氏之家得其模石本,将缺字补齐,重新立起。模石本是摹刻上石的底本还是原石拓本我们现在不得而知,但原石被錾凿数处(而不是錾成数段),就地掩埋于土中,存三面而崔倬补刻五面却是事实。通过石幢八面尺寸可以得到验证,八面中最宽面51厘米,最窄面46厘米,石幢建立之初八面尺寸应该是一致的,崔倬补刻时把有錾凿的几面磨平一些以便补刻字是合乎情理的。另徐珂《清稗类钞》叶鞠裳论碑之补刻:鲁公《八关斋记》,《中州金石记》以为重刻,世无异议。然考记后大中五年宋州刺史崔倬《书颜鲁公石幢事》,有云"三面仅存,委埋於土"。又云"惜其烟没,遂命攻治。虽真瞻悬越,貂狗相续,且复瞻仰鲁公遗文,昭示於后"。观其词意,是原刻尚存三面,倬所补刻者五面耳。《宝刻类编》先题颜真卿撰并书,后题大中五年崔倬补书,良得其实。盖旧碑再立,重刻者多,补刻者少。余所见唐碑,经后人补刻者,唯此四石而已 。

经考证:现存八关斋石幢两截为唐代原石,被毁前石幢通高约2.7米,八面宽度略有偏差,为46-51厘米。全文957字,文后有篆书两行32字,为篆额。后又有楷书小字四行54个"崔淮""田廷""勒字官王良器""篆额田悦、张希玉";再后面为宋州刺史崔倬《书颜鲁公石幢事》一文,有"崔倬撰""涂景""崔麟""镌字人石从建、高元赡"具名。

明朝弘治十五年(壬戌,公元1502年)夏,黄河泛滥,水决入城,睢阳古城被滔天洪水所吞噬。寺院亦荡然无存,石幢被浸泡于水中。

正德年间重归德府城,新城址"为避洼趋高乃徙而北之"。八关斋从城内变成了城外。

明乔世宁《丘隅意见》载:嘉靖年间,开元寺已成废墟,石幢剥落严重。嘉靖二十九年(1550年),巡按御史王楠念鲁公"风节高世",将旧碑加亭,亭北新作堂三楹,以僧徒守之,题其堂曰颜鲁公祠。

祟祯十一年(1638年)春,八关斋近处筑为城墙,下临壕水,久之浸及碑。翌年,郡人张翮为使碑不受损坏,迁往就近高处。

《偶更堂文集》载:"李自成将通境邑[明崇祯十五年(1642年)]……一时近郭祠宇,毁弃殆尽,颜祠既不可保,将所谓石幢者,欲尽碎之,而以危然不得仆。"

清顺治七年(1650年),国史院大学士、太子太保宋权因丧返里,见石幢残破,又加亭复盖。

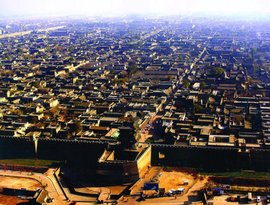

八关斋位于商丘城南500米处,进入院内,可以看到一座造型优美的八角亭内,有座八棱石幢。石幢高2.7米,每面宽0.5米,上面有颜真卿晚年撰并书丹的《有唐宋州八关斋会报德记》。

碑文记载,田神功在安史之乱中解了宋洲之围,唐大历七年(公元772年)四月田神功有病累月方愈,宋州刺史徐向等 为逢迎田神功,在城南开元寺设八关斋会, 邀请一千僧人赴斋。石碑初称颜 鲁公碑,因碑文所记是八关斋会的佛事,后人便逐渐将此碑叫成八关斋了。

八关斋历千余载,几度兴废,新中国成立后,对八关斋进行了保护和 维修,十年动乱中,八关斋被拆除,石碑被砸坏。1993年,原商丘县人民政府据宋代拓片重刻此碑,1997年建成碑亭,1997年、1999年分两次对院内进行了绿化。

客服部与客户(广告主)进行日常沟通,处理客户项目页面制作和维护等问题,提高客户满意度

电话:13888888888

品牌推广与各媒体进行广告合作,推广网站,扩大网站知名度!

电话:13888888888

推荐景区景点项目

- 千山风景区2024-07-24

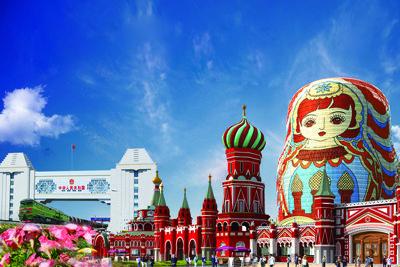

- 满洲里中俄边境旅游区2024-07-24

- 阿拉善盟胡杨林旅游区2024-07-24

- 阿尔山·柴河旅游景区2024-07-24

我要加盟(留言后专人第一时间快速对接)

已有 1826 企业通过我们找到了合作项目